어느 토요일 서정(抒情)

어느 토요일 서정(抒情)

━ 주말 일기(週末日記) 1 ━

사진 · 글 / 박 노 들

어제는 바로

지금부터

스물여섯 해 전에

내가

아내의 귀밑머리를

풀어 준 날이고,

오늘은

화가(畵家)이신 큰 처형(妻兄)님의

작품 전시회가 있는 날이자

아내 친정 자매들이

한 달에 한 번씩 모이는

만남의 날이기도 하다.

아, 내 아내는 어제오늘

연일 신명 난 모습이다.

늘그막에

건강치 못한 남편을

곁에 둔 죄로

육체적 정신적

고생을 하느라

피곤도 하련만

늘 밝은 미소가

입가에서 떠나지 않는

내 아내가 부럽다.

어제는 오랜만에

우리 부부가

고급 레스토랑(restaurant)에 가서

혼인(婚姻) 26주년 기념 만찬을 했는데

우아하게 식사를 하는

아내의 모습은

백작부인(伯爵夫人)보다 더 높은

공작부인(公爵(夫人)처럼

‘엘레간테(elegante)’하게 보였다.

건강을 하루 빨리

되찾아서

내 아내를 왕후(王后) 못지않게

해 주고 싶었다.

아내의 성화에 못 이기는 척

그녀 손에 이끌려

오늘 나는 오랜만에

인사동(仁寺洞) 나들이를 했다.

처갓집 처형 처제 아홉 분 중

수도권(首都圈)에 사는

여섯 자매가 만나

시간 가는 줄 모르고

이야기꽃을 피우는 모습을 보고

무녀독남(無女獨男)

외아들인 나는

언제나 그렇듯이 오늘도

내 아내를 부럽게 생각했다.

내가 본디

형제(兄弟)가 없어

늘 외로운데다가,

저 6.25 사변

난리 통에

우리 동네 아이들이

돌림병으로

너무들 많이 죽어

고향에 불알친구조차

별로 많지 않았던

이 아들을 가엾이 여기신

우리 어머님께선

일부러 처가(妻家) 형제가 많은 집에

장가들어 외롭잖게 살라고

내 등을 떠미셨는데,

어머니의 크신 뜻을

이제서야 겨우 알 것 같다.

자기(自己)만 친정 형제들과

즐겁게 시간을 보내는 것을

미안하게 여긴 내 아내는

큰언니 작품 전시회 관람을

끝내기가 무섭게

내 등을 떠밀어 내어,

나는 아내 형제들과 헤어져

도심(都心) 나들이를 했다.

고등학교 시절에

매일같이 걸어 다닌

인사동(仁寺洞)과 안국동(安國洞)

종로(鐘路) 거리를 지나

옛 화신백화점(和信百貨店)께를 거쳐

광화문(光化門)에 이르기까지

두루두루 눈요기를 하며

회고지정(懷古之情)에 사로잡혀

상전벽해(桑田碧海)처럼

변해 버린 거리 모습을

연신 카메라(camera)에 담았다.

‘피마(避馬)ㅅ골’이 곧 없어질 거라는

이야기를 얼핏 들은 적이 있기에

1960년대와 70년대 젊은이들의

데이트(date) 장소로 유명했던

청진동(淸進洞) 입구의 ‘무과수 제과점’ 자리를

지나기가 무섭게 ‘피맛골’ 골목으로 접어들어

내가 고등학교와 대학교를 다니던

1960년대의 정취를 느껴보고자 했지만

유감스럽게도 오늘은

21세기 하고도 2008년 초가을이었다.

피맛골의 낭만은 이미

황폐화(荒廢化) 되어가고 있었다.

젊은 시절

깨가 쏟아지던 신혼(新婚) 시절에

아내와도 함께 들렀던

무교동(武橋洞) ‘낙지집’ 골목은

‘88 올림픽’이 열릴 때

이미 사라지고

그 자리엔 고층 건물들이

하늘을 찌를 듯한 기세로

늘비하게 서 있었다.

아내와 휴대 전화로

연락을 주고받으며

나는 거리와 골목에

땅거미가 깔릴 때까지

서성이면서,

학창 시절 자주 들렸던

광화문과 태평로의

‘국제극장(國際劇場)’과

‘아카데미극장(Academy劇場)’을

머릿속에

연신 떠올렸다.

영화광(映畵狂)이었던 나는

강원도 산골에서 처음 상경하여

국제극장에서

‘신영균(申榮均)’과 홍콩 배우 ‘린다이(Lin Dai)’가 나오는

‘비련(悲戀)의 왕후 달기(妲己)’를 본 이래(以來)

아카데미극장에서

신성일(申星一)과 엄앵란(嚴鶯蘭)이 연애하는 것을

자주 보았다.

국제극장 자리에는 ‘동화(同和)빌딩’이

아카데미극장 자리엔 ‘조선일보 빌딩’이

미국의 마천루(摩天樓) 흉내를 내며

새로 들어섰지만

영화광인 나는 아직도

활동사진을 너무 사랑하여

엊그제는 우리 동네 영화관에

아내 손을 이끌고 가

‘신기전(神機箭)’이란 영화를

사이좋게 관람하였다.

낼모레는 음악 영화 ‘맘마미아(Mamma Mia)’를

내 아내에게 보여 줄 예정이다.

과거지사(過去之事)를

바삐 회고하느라

시간 가는 줄도 모르고

외로운 줄도 모르던 나는

아내의 전화를 받고 나서야

다시 현실로 돌아와,

광화문 서점(書店)에 들러

책을 몇 권 사 들고

우리 아이들이 기다리는

집으로 발길을 돌렸다.

서점에 들렀을 때

시인(詩人) 고은(高銀) 선생을

먼발치에서 발견하고,

우연한 조우(遭遇)였지만

난생 처음 대시인(大詩人)을 만난

오늘을 기념하고자

선생의 존영(尊影)을 찰칵 찍었다.

아, 오늘은

내 아내 덕분에

망외(望外)의 안복(眼福)을

슬카장 누린 날이다.^^*

내 승낙(承諾)을 받고

언니들과 즐거운 시간을 보내느라

귀가(歸家)가 나보다

조금 늦은 아내는

우리 식구들이 좋아하는

김치만두를 잔뜩 사들고 와

저녁 식탁 위에 풀어 놓았다.

낮에 있었던 일들을

조잘조잘 이야기하는

아내의 모습은

이십 대(二十代) 새 각시 시절과

조금도 다름이 없어 보였다.

친정 식구들과 만나고 오기만 하면

언제나 기분이 좋아 보이는

내 아내를 위하여

아내 형제들 사이의

극진한 우애(友愛)가

늘 처음과 같이

영원(永遠)히 변함없기를

간절히 바란다.

아내가 기분이 좋으면

우리 집엔

언제나 평화(平和)가

함께 하기 때문이다.

기쁨과 슬픔을 함께 나눌

친형제(親兄弟)가 없는 나는

늘 외롭기 때문에,

오늘 하루도

구 공주댁(九公主宅) 여섯째이신

내 아내가

하늘만큼 바다만큼

부러웠다.

2008 년 9 월 27 일 토요일 밤에

※ 사진 설명

1. 근년(近年) 들어 인사동(仁寺洞) 거리에 새로이 등장한 복고적(復古的) 조형물(造形物).

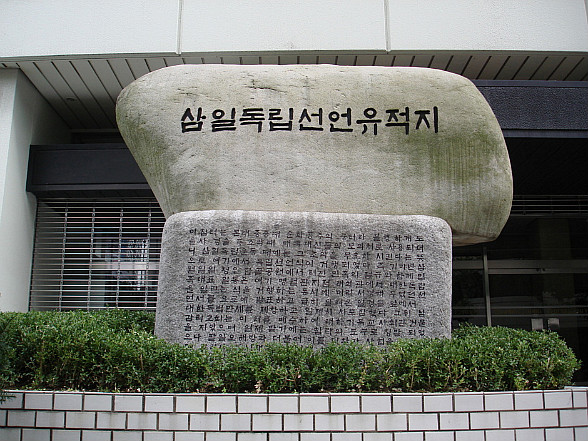

2. 옛 ‘태화기독교사회관’ 자리. ‘순화궁(順和宮)’ 궁터[宮址]이자, ‘삼일독립선언유적지’ 이기도 하다.

3. ‘삼일독립선언유적지’ 표지석(標識石).

4. ‘순화궁(順和宮)’ 궁지(宮址) 표지석(標識石).

5. 옛 ‘태화기독교사회관’ 자리에 들어선 '태화빌딩'의 표지석(標識石).

6. 필자(筆者)의 큰 처형(妻兄) 김춘화 화백(畵伯)이 ‘인사 아트프라자 4F’ 갤러리에서 열리는 ‘한국

여성미술작가회 2008’ 전시회(2008.9.14~9.30)에 출품한 작품 ‘사랑의 하모니’

7. 옛 ‘화신백화점(和信百貨店)’ 자리. 현재는 ‘삼성증권’ 건물이 들어서 있다.

8. 연인(戀人)들의 장소로 유명했던 청진동 입구의 ‘무과수제과’ 자리에 들어선 광장(廣場).

9. 청진동 입구의 옛 ‘무과수제과’ 자리에 들어선 ‘르-메이에르 스포츠 종로센터’ 건물.

10. 청진동 ‘피맛골’ 표지(標識).

11. 청진동에서 광화문 세종로(世宗路)로 가는 뒷골목 ‘피맛골’ 입구. ‘원조 서린낙지’ 집.

12. 청진동에서 광화문 세종로(世宗路)로 가는 뒷골목 ‘피맛골’의 ‘장충족발’집과 ‘서린낙지’ 집 및 ‘삼성

집’이 있는 골목 풍경.

13. 청진동에서 광화문 세종로(世宗路)로 가는 뒷골목 ‘피맛골’의 ‘삼성집’과 ‘장충족발’ 집.

14. 세종로 만세문(萬歲門) 비각(碑閣) 뒤 ‘피맛골’ 첫 입구 표지(標識).

15. 비각(碑閣) 뒤 ‘피맛골’ 첫 입구 표지(標識) 옆 옛 일식(日食) 전문 요리집 ‘복청(福淸)’ 자리.

비록 건물 자체는 쇠락(衰落)했지만, 아직도 건물 이름은 옛날 그대로 ‘복청빌딩’이다.

16. ‘교보(敎保)빌딩’ 옆의 만세문(萬歲門). 광무(光武) 6년(1902년) 고종황제(高宗皇帝) 즉위 40년 및 황제

경칭(敬稱) 사용을 축하하고 기리기 위해 세운 ‘기념비(記念碑殿)’의 상징적 석문(石門)인 ‘만세문(萬歲

門)’이다. 이전(以前)까지는 국가적 의식(儀式)에서 “상감(上監) 마마 천세(千歲)!”나 “주상 전하(主上殿

下) 천세!”를 삼창(三唱)하였는데, 이후(以後)부터는 “황제 폐하(皇帝陛下) 만세(萬歲)!”나 “대한제국(大

韓帝國) 만세!”를 마음껏 외치게 되었다.

17. ‘교보(敎保) 빌딩’ 옆의 고종 즉위 40년 축하 및 황제 경칭 사용 축하 기념비(紀念碑)와 비각(碑閣). 이

비각(碑閣) 즉 ‘기념비전(紀念碑殿)’ 안에 있는 비문(碑文)의 정식 명칭은 ‘대한제국 대황제 보령 망육순

어극사십년 칭경기념송(大韓帝國 大皇帝 寶齡 望六旬 御極四十年 稱慶紀念頌)’이다. 비문(碑文) 글씨는

황태자(皇太子)인 순종(純宗)이 썼다고 한다.

18. 광화문 네거리의 ‘국제극장(國際劇場)’과 태평로의 ‘아카데미극장(Academy劇場)’ 자리에는 ‘동화(同和)

빌딩’과 ‘조선일보사(朝鮮日報社)’ 건물이 위용(威容)을 자랑하고 있다.

19. 시인 고은(高銀 1933.8.1~) 선생의 근영(近影).

20. 가을 초저녁의 광화문 네거리 풍경. 박모(薄暮)에 휩싸인 ‘이충무공(李忠武公) 동상(銅像)’과 옛 ‘시민

회관(市民會館)’ 자리에 들어선 ‘세종문화회관(世宗文化會館)’의 모습.