명시(名詩) 감상

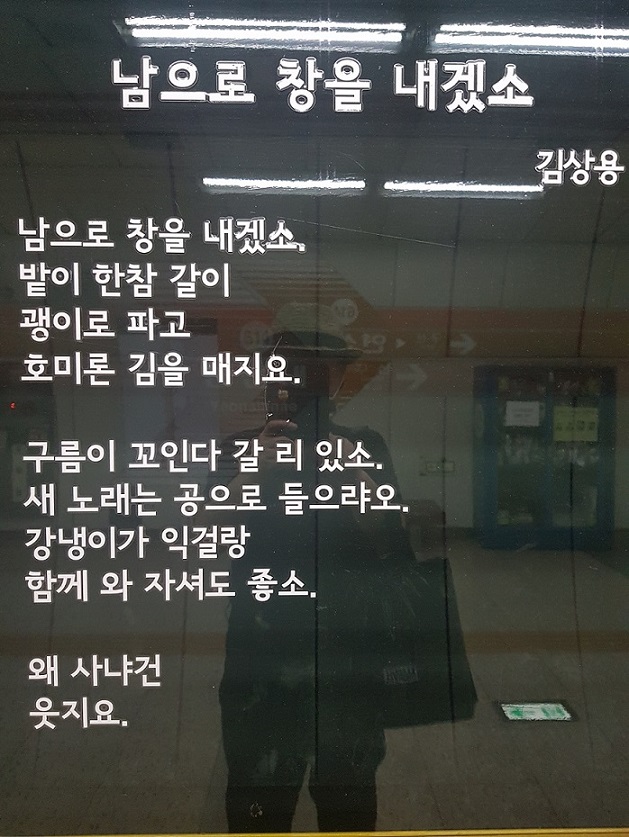

김상용 시인의 ‘남(南)으로 창(窓)을 내겠소’를 읽노라면

noddle0610

2022. 1. 6. 00:12

「독후시(讀後詩)」

김상용 시인의 ‘남(南)으로 창(窓)을 내겠소’를 읽노라면

박 노 들

가끔 심심할 때

월파(月坡) 김상용(金尙鎔) 님의 명작

‘남창시(南窓詩)’를 읽노라면

1950년대 자유당(自由黨) 시절

내 고향 강원도 두메산골에 살던

화전민(火田民) 부부(夫婦)가 생각난다.

전쟁(戰爭)에 모든 걸 잃고

우리 마을까지 흘러든

어느 유랑민(流浪民) 내외(內外)!

악산(惡山) 비탈에다가

불을 질러

고랑이 긴 밭을 일구고

바로 그 밭머리에

오막살이집을 지어 살던

젊은 부부의 모습이

김상용(金尙鎔) 님의

‘남창시(南窓詩)’를 읽노라면

지금도 새록새록 생각난다.

화전(火田)밭에는

옥시기(옥수수=강냉이), 메조, 기장[黍],

메밀 따위밖에 다른 건 못 심었지만

화전민 사내나 아낙네는

그게 자기네 분복(分福)이라 여기며

참 열심히 살았다.

가끔씩 화전(火田)에서 거둔 잡곡(雜穀)을

생필품(生必品)과 바꾸기 위해 젊은 내외는

하산(下山)하여 마을로 내려오곤 했다.

밭이라야 하루갈이는커녕

한참갈이밖에 안 되는

가난한 살림살이였지만

젊은 부부는

마을 사람들을 볼 때마다

노상 밝은 얼굴로 인사(人事)를 했다.

농한기(農閑期)엔 온 산을 다 누비며

버섯, 산채(山菜), 복령(茯苓), 칡뿌리, 마[薯],

온갖 약초(藥草)를 캐며 열심히 살았다.

어느 해 봄날, 고사리 꺾으러 산(山)에 가시는

어머이(어머니) 뒤를 졸졸 따라갔다가

화전민 오막살이집에 들렀던 적이 있는데

그날 난 거기서 옥시기로 빚은 술떡[증편(蒸-)]과

맵쌀 증편(蒸-), 도토리묵밥, 칡국수를 골고루 얻어먹고

진종일(盡終日) 헤헤거렸다.

화전민 남녀(男女)는 산에서 내려올 때마다

우리 집에 들러 물물교환(物物交換)을 하며,

우리 집 식구(食口)들과 간친(懇親)히 지냈다.

1960년대 초(初) 군사정부(軍事政府) 시절

우리나라에선 남아메리카(南America) 대륙의

‘브라질(Brazil)’ 오지(奧地)에다

농업 이민(農業移民)을

대거(大擧) 모집(募集)해

큰 배에 태워서 보냈는데

우리 집과 가까이 지내던

화전민 아저씨와 아주머이(아주머니)도

가난을 떨치고 잘 살아보겠다며

태평양(太平洋) 저쪽 너머 대서양(大西洋) 곁에 자리한

‘라틴(Latin) 아메리카’에서도 가장 큰 나라

‘브라질(Brazil) 연방(聯邦)’을 향해 훌쩍 떠나버렸다.

그 후 우리 집에선

송이버섯, 능이버섯, 목이(木耳)버섯, 석이(石耳)버섯,

느타리버섯, 싸리버섯은 물론이요,

도토리, 메밀, 메조, 기장쌀 말고도

고사리, 고비, 달래, 나생이(냉이), 씀바귀

고들빼기 따위의 산채(山菜)나

복령(茯苓), 칡뿌리, 마[薯],

약초(藥草) 등(等)을 예전처럼 푸지게,

골고루 구경하기가 힘들어졌다.

요즘에도 심심할 때

월파(月波) 선생의

‘남창시(南窓詩)’를 읽노라면

1950년대 자유당 시절

내 고향 ‘강원도’ 두메산골에 살던

화전민 부부가 아련히 생각난다.

1960년대 초 군사정권(軍事政權) 시절

잘 살아보겠다며 태평양을 건너

남미(南美) 대국(大國) ‘브라질(Brazil)’로 가버린

언제나 우리 집 식구를 만나면

밝게 웃던 그 유랑민 내외가

아직도 삼삼히 떠오른다.

2021 년 10 월 22 일